「なんだか学校に行くのがつらい」「学校が嫌いだけど、保護者に伝えにくい」と悩んでいませんか?

もし、あなたが学校嫌いで悩んでいるなら、一人で抱え込まないでください。まずは、なぜ学校が嫌いになったのかを明確にして、解決策を保護者や先生たちと一緒に模索するのが大切です。

本記事では、学校が「嫌い」「苦手」と感じてしまう理由を詳しく解説します。学校が嫌いな方のための対処法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

学校が「嫌い」「苦手」と感じてしまう理由

学校が「嫌い」「苦手」と感じてしまう理由は、以下のとおりです。

- 勉強についていけない・苦手な教科がある

- クラスメイトや友人との人間関係が嫌だ

- 先生や周りの大人と合わない

- 嫌がらせやいじめの被害に遭っている

- 学校のイベント行事が嫌だ

- 朝起きるのが嫌だ

- 集団行動が苦手で馴染めない

学校が嫌い・苦手と感じる理由を整理できれば、具体的な対処法が見えてきます。それぞれ詳しく解説するので、自分の状況と照らし合わせながら確認してみましょう。

勉強についていけない・苦手な教科がある

授業の内容が難しくて理解できない、テストの点数が思うように上がらないなど、学業面でのつまずきは、学校が「嫌い」「苦手」と感じる要因の一つです。

「算数の授業が全然わからない」「英語の文法がどうしても覚えられない」など、特定の教科に強い苦手意識を持つことも珍しくありません。

授業内容が理解できないまま次の単元に進み、どんどんわからないことが積み重なっていくと、学校生活全体が苦痛に感じる場合もあります。

クラスメイトや友人との人間関係が嫌だ

クラスメイトや友人との関係がうまくいかないと、学校自体が嫌な場所になってしまうことがあります。

思春期の子どもたちの間では、些細な言動が誤解を生み、関係に溝が生じてしまうケースが珍しくありません。また、SNSでの交流が当たり前になった現代では、学校での人間関係が帰宅後もオンライン上で続くため、気の休まる場所が少なくなっている傾向にあります。

なお、文部科学省の調査によると、不登校の原因のうち「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が約1割を占めています。

参考:文部科学省 | 令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果

参考までに、弊校HR高等学院CEOの山本将裕と共同設立者の成田修造氏による「学校と社会で必要なコミュニケーション能力の違い」をテーマとしたYoutubeを紹介します。「学校にいること自体には共通の目的がなく、目的のありなしが必要とされるコミュニケーション能力に違いをもたらしているのではないか」と議論しており、興味深いです!こちらもぜひ視聴してみてください!

先生や周りの大人と合わない

思春期の子どもたちは、大人の何気ない発言や態度で、深く傷ついてしまうことが少なくありません。

例えば、先生の指導方法が自分と合わないと感じたり、先生に対して不信感を抱いたりすると、学校で過ごす時間すべてがストレスになってしまいがちです。

また、保護者から頑張りを認めてもらえないと、自己肯定感が低下し、学校へ行くこと自体が嫌になってしまうこともあります。

嫌がらせやいじめの被害に遭っている

いじめを受けている子どもは、強い不安や恐怖を感じながら学校生活を過ごさなければなりません。

また、いじめ被害に遭っている子どもは、「誰かに相談したら、もっとひどいことをされるかもしれない」「先生や保護者に心配をかけたくない」という思いから、問題を一人で抱え込んでしまうケースもあります。

近年では、悪口や暴力などの直接的ないじめだけでなく、SNS上での誹謗中傷や無視など、周囲からは見えにくいいじめも増加しています。

学校のイベント行事が嫌だ

一般的に、運動会や文化祭、修学旅行などの学校行事は、楽しい思い出を作る機会とされています。しかし、学校行事が苦痛に感じる子どもは意外と少なくありません。

特に、他人とのコミュニケーションや競争が苦手な子どもにとっては、学校行事が大きなストレスの原因となる可能性があります。また、「みんなが楽しんでいるのに、自分だけ楽しめない」という疎外感が、学校嫌いのきっかけになることもあります。

朝起きるのが嫌だ

夜更かしによる生活リズムの乱れや心身の不調が原因で朝起きられない場合、登校が大きな負担に感じられます。また、睡眠不足が続くと日中の集中力が低下し、授業内容が頭に入ってこないため、学校生活全般への意欲が減退してしまいます。

なお、朝が極端に弱い場合、起立性調節障害のような自律神経の問題を抱えている可能性があるため注意が必要です。

参考:一般社団法人 起立性調節障害改善協会|起立性調節障害とは?子ども・大人別に特徴を解説

集団行動が苦手で馴染めない

全日制の学校では、同じ時間に同じ内容の授業を受け、給食や掃除なども集団で行うのが一般的です。しかし、画一的な環境や集団での行動を重んじる雰囲気が、子どもの個性・特性によっては、大きなストレスになり得ます。

特に、発達障害の傾向がある子どもやHSPの気質を持つ子どもは、話し声や明るい照明などの刺激に過剰反応してしまい、疲れやすい傾向があります。

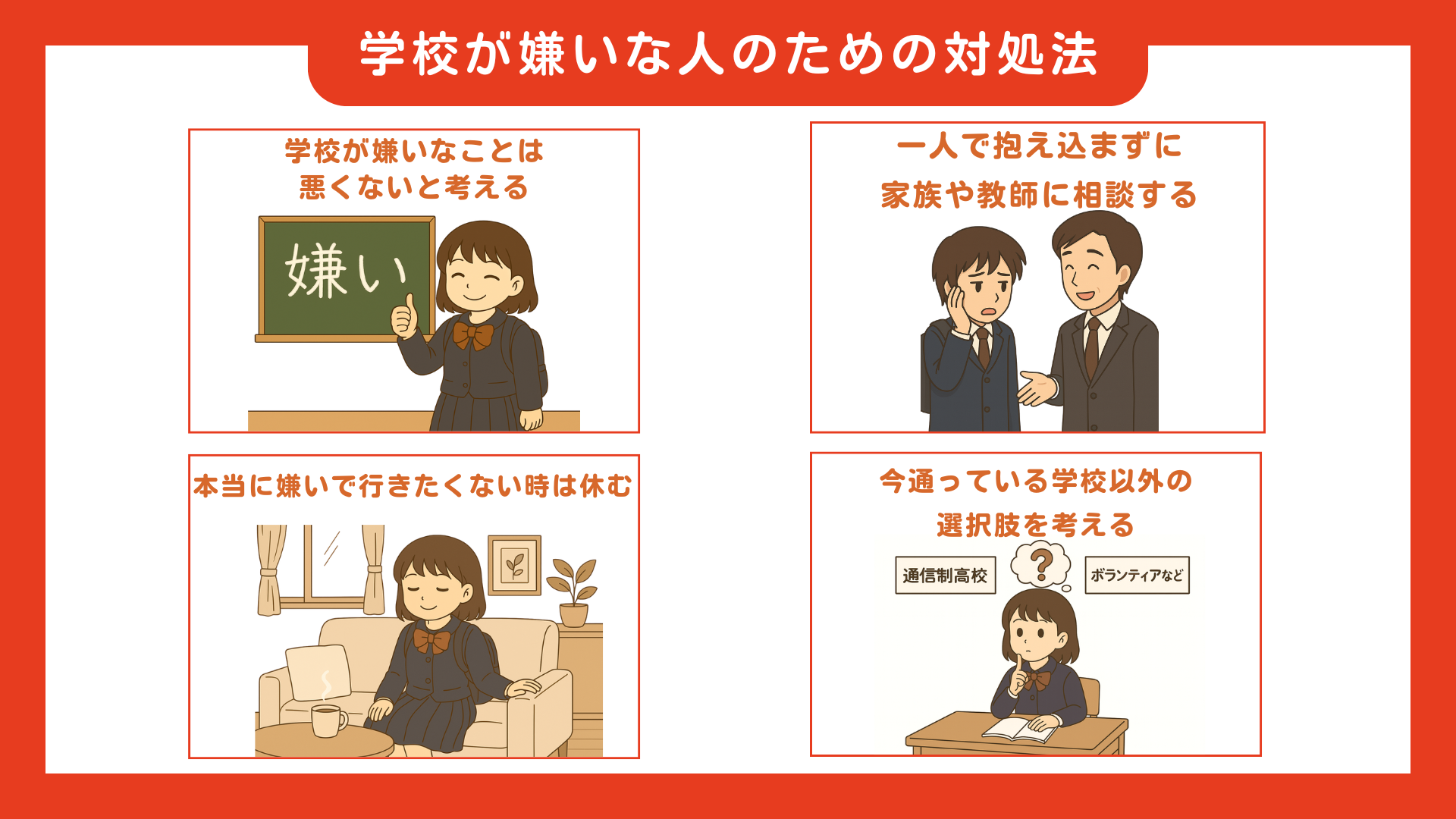

学校が嫌いな人のための対処法

学校が嫌いな人のための対処法は、以下のとおりです。

学校が嫌いな人のための対処法は、以下のとおりです。

- 学校が嫌いなことは悪くないと考える

- 学校が嫌いや苦手な理由を書き出す

- 一人で抱え込まずに家族や教師に相談する

- 本当に嫌いで行きたくない時は休む

- 今の学校以外の選択肢を考える

もし、「学校が嫌いだ」と感じているなら、その気持ちを抱え込まず、少しでも楽になるための対処法を試してみましょう。

学校が嫌いなことは悪くないと考える

社会では「学校は楽しいもの」「学生時代が一番楽しい」という固定観念が強いため、学校が嫌いだと感じることに罪悪感を抱いてしまいがちです。

しかし、「学校が嫌い」と感じるのは、決して悪いことでも、間違っていることでもありません。学校が自分に合わないと感じるのは、個性・特性と学校環境の相性の問題です。

まず、自分の気持ちを素直に認めることで、前向きに対策を考えられるようになります。

学校が嫌いや苦手な理由を書き出す

「朝早く起きるのがつらい」「数学の授業が全く分からない」など、学校の嫌な部分を思いつくままに書き出してみましょう。嫌な気持ちを一つひとつ言語化すると、自分の気持ちが整理され、不安やストレスの原因が少しずつ見えてくるでしょう。

同時に、学校の好きなところも書き出してみると、前向きな気持ちになれる場合もあります。

一人で抱え込まずに家族や教師に相談する

「学校が嫌だ」という気持ちを一人で抱え込むのではなく、あなたが「この人なら話せるかも」と思える相手に、自分の素直な気持ちを打ち明けてみましょう。信頼できる人に相談すれば、気持ちが楽になったり、客観的な視点からアドバイスをもらえたりします。

相談する際は、「〇〇の授業がどうしても理解できなくてつらい」「クラスで〇〇さんとの関係に悩んでいる」など、できるだけ具体的な内容を伝えるのがポイントです。

本当に嫌いで行きたくない時は休む

どうしても学校に行くのがつらい場合は、無理して登校する必要はありません。心や体が限界に達している状態で無理に登校を続けると、状況が悪化してしまう可能性があります。

無理をせず休息を取り、心と体をリフレッシュさせると、今後どうすればよいかを冷静に考えられるでしょう。

ただし、休みが長引く場合は保護者や先生と相談しながら、今後の対応を一緒に考えていくことも大切です。

今の学校以外の選択肢を考える

多様な学びの形が認められている現代では、全日制の学校に通うことだけが唯一の正解ではありません。例えば、通信制高校やサポート校、フリースクールなど、取り得る選択肢は多数存在します。

転校や編入は決して逃げではなく、自分に合った方法で学び直し、将来の可能性を広げるためのポジティブな選択肢と考えるべきです。

なお、転校・編入を検討している方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

「社会で生きていける力」を。

- 入学前不登校経験者8割。

入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、

日本一になった起業家

から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど

大企業と連携したプロジェクト型学習

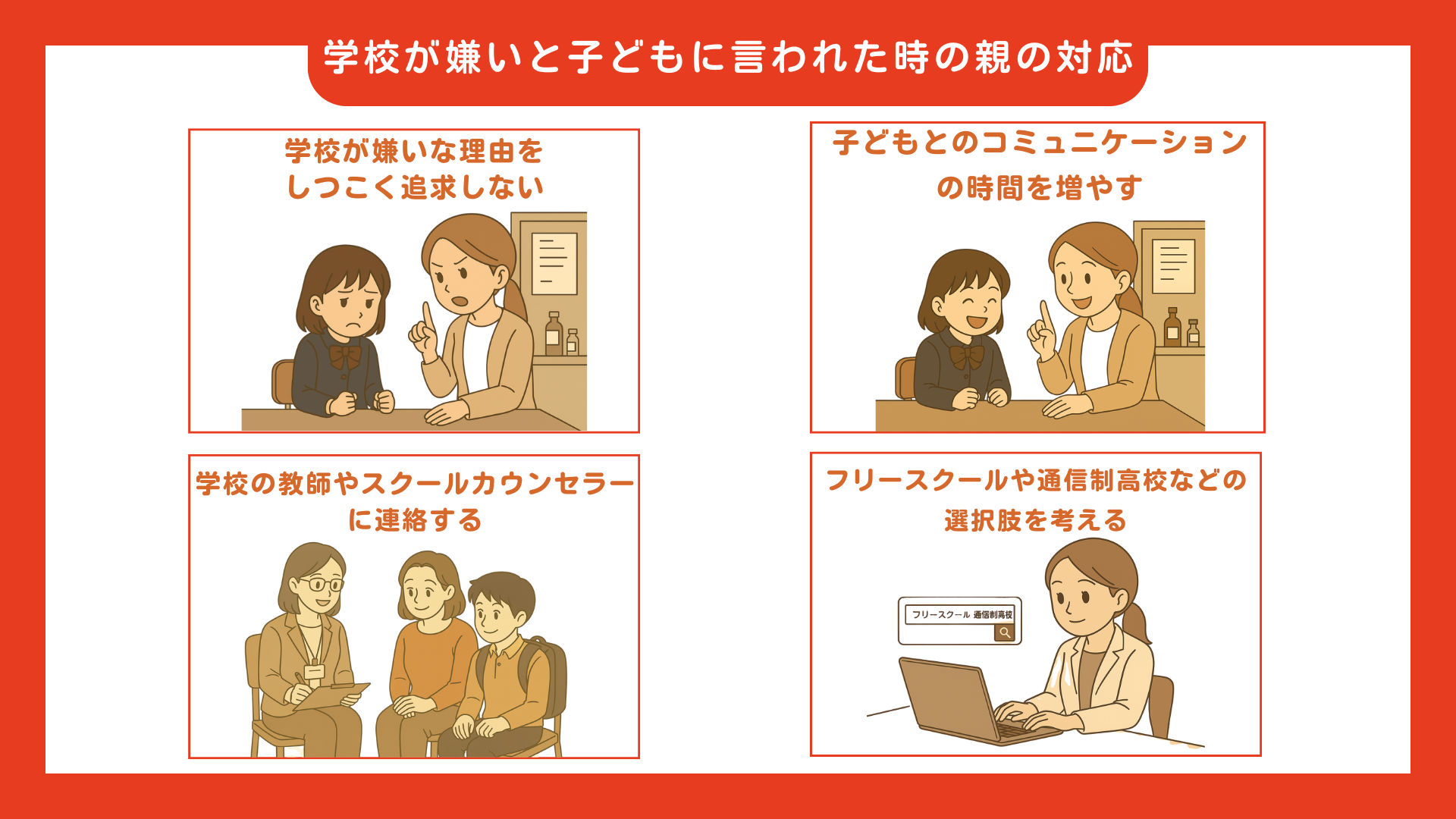

学校が嫌いと子どもに言われた時の親の対応

学校が嫌いと子どもに言われたときに保護者が取るべき対応は、以下のとおりです。

学校が嫌いと子どもに言われたときに保護者が取るべき対応は、以下のとおりです。

- 学校が嫌いな理由をしつこく追求しない

- 学校が嫌いなことは変じゃないと伝える

- 子どもとのコミュニケーションの時間を増やす

- 学校の教師やスクールカウンセラーに連絡する

- 不登校になりがちの場合は専門機関に相談する

- フリースクールや通信制高校などの選択肢を考える

子どもから「学校が嫌い」と打ち明けられた際は、気持ちに寄り添い、一緒に解決策を考えていくのが大切です。それぞれ詳しく解説するので、参考にしてください。

学校が嫌いな理由をしつこく追求しない

子どもから「学校が嫌い」と打ち明けられたときは、ありのままの気持ちを受け止めてあげましょう。理由をしつこく追求してしまうと、子どもは心を閉ざし、本音を話せなくなってしまう可能性があります。

また、子ども自身、学校が嫌いな理由を明確にできない場合も少なくありません。まずは子どもの気持ちに共感し、気持ちが整理できるまで焦らずに待ってあげる姿勢が大切です。

学校が嫌いなことは変じゃないと伝える

子どもは「学校が嫌いな自分はダメな人間だ」と罪悪感を抱いてしまいがちです。そのため、保護者が「学校が嫌いだと感じるのは、おかしなことではないんだよ」というメッセージを、子どもに伝えてあげることも大切です。

また、今の学校生活がすべてではないことを伝えてあげると、子どもは問題解決に向けての第一歩を踏み出しやすくなります。

子どもとのコミュニケーションの時間を増やす

子どもが学校を嫌いになる背景には、さまざまな原因が複雑に絡み合っていることが少なくありません。そのため、本当の原因を正確に把握するには、日頃からコミュニケーションを取り、何でも話せる信頼関係を築いておくのが大切です。

また、子どもが素直な気持ちを話してくれた際は、「話してくれてありがとう」と感謝の言葉を伝えると、より相談しやすい雰囲気を作れます。

学校の教師やスクールカウンセラーに連絡する

学校嫌いが深刻化し登校が難しい場合は、学校と連携して対応を考える必要があります。学校側の協力を得ることで、保健室登校や別室学習、クラス替えの検討など、子どもが少しでも安心して学校に通えるようなサポートを講じてもらえるでしょう。

ただし、学校に相談する際は、親子間の信頼関係を損なわないためにも、事前に子どもの了解を得ておくのが大切です。

不登校になりがちの場合は専門機関に相談する

子どもの学校嫌いが深刻化し、不登校の状態が続くようであれば、専門機関への相談を検討してもよいでしょう。

相談先の例は以下のとおりです。

- 教育相談センター

- 教育支援センター

- 児童相談所

- 民間のカウンセリング機関

専門機関に相談すれば、状況に合わせた専門的なアドバイスや支援を受けられます。

参考:東京都教育委員会|不登校児童・生徒への効果的な支援事例について

参考:文部科学省|不登校に関する地元の相談窓口

ただし、不登校自体を深刻に捉えるよりも不登校により結果どうなっているか、未来がどうなりそうかを考えてマイナスだと考える場合は何らかアクションを起こす必要があると捉えてください。重要なのは「社会との接点を保っているか」です。社会との接点が存在し、好きを突き詰め、何らか本人の望む形でキャリア形成が進んでいれば、問題はないと弊校では考えております。好きを突き詰めたい方はぜひHR高等学院の説明会にお越しください。未来をどのように拓いていくのかを一緒に考えさせてもらえたらうれしいです。HR高等学院は「日本でいちばん自由で面白い学校」を目指しています!

フリースクールや通信制高校などの選択肢を考える

現在の学校環境に適応できず、不登校が長期化している場合は、別の教育環境を視野に入れることも検討しましょう。

例えば、フリースクールはリラックスした雰囲気の中で、学生一人ひとりのペースにあわせて学習を進められます。また、通信制高校は自宅学習を中心としながら、柔軟なカリキュラムで高卒資格の取得を目指せる学校です。

自分にあった学習環境に身を置くことで、学習意欲や自己肯定感を回復できる子どもは少なくありません。

通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介

HR高等学院は従来の詰め込み型の教育ではなく、「探究・越境・共創」を掲げた独自のカリキュラムを採用している通信制高校サポート校です。

企業と連携したプロジェクト型学習や専門ゼミ、各界のトップランナーによるセッションなどを通じて、以下の能力を養います。

- 課題解決力

- 論理的思考力

- コミュニケーション力

HR高等学院ではハイブリッド型の学習環境が整えられており、自宅でのオンライン学習と校舎での通学学習を自由に組み合わせできるのが特徴です。また、学生一人ひとりに寄り添う個別サポートが充実している点も本校の魅力です。

最後に

「学校が嫌い」と感じることは、決して悪いことではありません。気持ちを無理やり押さえ込むのではなく、なぜ嫌いと感じるのかを整理して、対処法を考えていくことが大切です。

また、どうしても今の学校環境に馴染めない場合は、フリースクールや通信制高校への転校も視野に入れるべきです。自分にあった環境で学ぶことで、新たな可能性を広げられるケースも少なくありません。

もし、「自分らしく学びたい」「将来の夢を見つけたい」という場合は、通信制高校サポート校への入学も検討しましょう。通信制高校サポート校の「HR高等学院」では、学生一人ひとりの希望や個性に合わせた学習サポートやコーチングを提供しています。