「学校に行くのが嫌だ」「教室に入るのが怖い」と一人で悩んでいませんか?

漠然と学校に行きたくない気持ちがあるものの、はっきりとした理由がわからない方は、決して少なくありません。しかし、悩みを抱え込んでいるだけでは状況は改善しないため、自分の気持ちを伝えられるよう、まずは気持ちを整理しなければなりません。

本記事では、中学生が学校に行きたくない理由や中学校に行かないとどうなるのかを詳しく解説します。学校に行きたくない中学生の対処法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

中学生が学校に行きたくない理由

中学生が学校に行きたくない理由は、以下のとおりです。

- 理由がわからないがなんとなく行きたくない

- 学校がめんどくさい

- 学校の勉強についていけず楽しくない

- 学校の友人やクラスメイトとの人間関係が嫌だ

- 先生や周りの大人と合わない

- 学校のルールや規則等の環境が合わない

中学生が「学校に行きたくない」と感じる理由は、人によりさまざまです。具体的な対処法を見つけ出すためには、なぜ自分が学校に行きたくないのかを明確にするのが大切です。

理由がわからないがなんとなく行きたくない

「嫌なことがあったわけではないけれど、なんとなく学校に行きたくない」「朝起きると体が重くて、学校へ向かう足が止まってしまう」など、自分でもはっきりとした理由がわからないまま、学校への抵抗感を感じている中学生は少なくありません。

文部科学省の調査によると、中学生が不登校になる理由のうち、もっとも多くの割合を占めているのが「無気力・不安」で、全体の49.7%にも上ります。

参考:文部科学省|令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

学校がめんどくさい

学校生活に対するモチベーションの低下や、日々の疲れから「学校がめんどくさい」と感じてしまう中学生も少なくありません。

中学生になると授業時間が増えるだけでなく、部活動や委員会活動などで、自由な時間が減ってしまいます。また、学校生活のあらゆる側面が「やらなければならない義務」のように感じられ、自分自身の興味・関心との間に大きなギャップが生まれているケースもあります。

学校の勉強についていけず楽しくない

中学校では学習内容が難しくなり、授業のスピードも速くなるため、勉強についていけなくなる場合もあります。特に、数学や英語など積み重ねが大切な教科では、一度つまずいてしまうと、その後の授業内容を理解するのが難しくなります。

学習内容が理解できない状態が続くと、授業を受けるのが苦痛になり、学校へ行く意欲も低下してしまうでしょう。

なお、文部科学省の調査によると、中学生の不登校理由のうち、6.2%が「学業の不振」とされています。

参考:文部科学省|令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

学校の友人やクラスメイトとの人間関係が嫌だ

中学生になるとクラス替えや部活動などで、友人関係が複雑化します。気の合う友達が見つからなかったり、クラスの雰囲気に馴染めなかったりすると孤立感を増し、学校の居心地が悪くなってしまいがちです。

近年では、スマートフォンやSNSの普及により学校外でも人間関係が続き、「グループLINEに入れてもらえない」「自分だけいいねやコメントをもらえない」などの悩みを抱える学生も増加しています。

文部科学省の調査によると、中学生の不登校理由のうち11.5%が「いじめを除く友人関係をめぐる問題」とされています。

参考:文部科学省|令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

先生や周りの大人と合わない

先生との相性がよくないと感じたり、先生の指導方法に不満を感じたりすると、授業だけでなく学校生活全体に対する意欲が低下してしまう可能性があります。

例えば、「質問をしても丁寧に答えてくれない」「自分の意見を頭ごなしに否定される」などの経験が続くと、学生は教師に対して不信感を抱き、心を閉ざしてしまいます。

また、多感な時期である中学生は、教師の何気ない一言や態度に深く傷つき、「学校に行きたくない」と感じてしまうことも少なくありません。

学校のルールや規則等の環境が合わない

中学校には制服の着こなし方や髪型など、さまざまなルールや規則が存在します。ルール・規則が厳しすぎると感じたり、意味や必要性を理解できなかったりすると、学校に対して反発心や不快感が生じます。

同調圧力や集団行動を重んじる雰囲気に窮屈さを感じ、学校生活そのものにストレスを覚えることもあるでしょう。また、学校のルールが自分の価値観や個性に合わないと感じ、学校へ行くのが億劫になる場合もあります。

中学校に行かないとどうなる?

学校を休みがちになることには、以下のようなデメリットが存在します。

- 勉強に遅れを取る

- 中1でも進学に影響が出る

- 学校に行き渋るようになる

- 中学生でうつ病や不登校になる

学習面だけでなく進路や心身の健康にも関わってくるため、どのような影響が考えられるのかを理解しておきましょう。

勉強に遅れを取る

中学校の授業は小学校に比べて内容が高度になり、進度も速くなります。そのため、一度授業を休んでしまうと、その後の授業内容を理解するのが難しくなる場合があります。

学習の遅れが積み重なると勉強への意欲が低下してしまい、ますます学校の授業についていけなくなる悪循環が生じてしまうケースも少なくありません。

また、学校を休みがちになると、教科書を読むだけでは理解できない実験や実習、グループワークなどの学習機会も失われてしまいます。

中1でも進学に影響が出る

学校を休みがちな時期が中学1年生であっても、高校進学に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

高校入試では、中学3年間の成績や出席日数が「内申点」として評価されます。特に、公立高校の入試では、内申点が合否に大きく関わってくる傾向にあります。

つまり、中学1年生の段階から欠席日数が多かったり、成績が振るわなかったりすると、内申点が低くなり、希望する高校への進学が難しくなる可能性も否定できません。

一方で、内申点でこだわりすぎる必要はない、そもそも本当に気にする必要はあるのかとHR高等学院では考えています。「不登校児童と内申点」をテーマとしてHR高等学院設立者の山本と成田修造氏が議論しているこちらのYoutube番組もご覧ください。

学校に行き渋るようになる

学校を休み始めると、次第に「今日も行きたくないな」という気持ちが強くなり、行き渋りの状態になってしまいがちです。

学校へ行くことに対して抵抗を感じるようになると、頭痛や腹痛、吐き気などの身体的な症状が現れるケースも少なくありません。また、行き渋りの状態が悪化して、不登校に発展してしまうこともあります。

中学生でうつ病や不登校になる

思春期はストレスを受けやすく、感情が不安定になりやすい時期です。そのため、行き渋りの状態が悪化してうつ病を発症し、不登校になってしまう学生も少なくありません。

うつ病の初期症状の例は、以下のとおりです。

- 気分の落ち込み

- 興味や喜びの消失

- 睡眠障害

- 食欲の変化

- 集中力や記憶力の低下

これらの症状が現れている場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

なお、文部科学省の調査によると、中学校における不登校児童生徒数は163,442人にも上っており、深刻な社会問題となっています。

参考:文部科学省|令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

「社会で生きていける力」を。

- 入学前不登校経験者8割。

入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、

日本一になった起業家

から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど

大企業と連携したプロジェクト型学習

学校に行きたくない中学生の対処法

学校に行きたくない中学生の対処法は、以下のとおりです。

- 学校外での居場所を作る

- 親やスクールカウンセラーの先生に相談する

- 保健室登校や半日登校などをする

「学校に行きたくない」と感じている中学生は決して少なくありません。悩みを一人で抱え込まず、できることから少しずつ試してみましょう。

学校外での居場所を作る

学校に行きたくない場合は、学校以外に自分の居場所を見つけましょう。学校以外のコミュニティに属していることが精神的な支えとなり、自己肯定感を高めるきっかけとなります。また、学校以外のコミュニティで、同じ悩みを抱える仲間と出会えたりする可能性もあります。

例えば、フリースクールや教育支援センターなどで学習を進めるのがおすすめです。フリースクールや教育支援センターであっても、一定の条件を満たせば出席扱いになるケースもあります。

参考:文部科学省|義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

親やスクールカウンセラーの先生に相談する

まずは、一番身近な存在である親に自分の気持ちを打ち明けてみましょう。具体的な理由が分からなくても、「なんとなく学校がつらいんだ」と素直な気持ちを伝えるのが大切です。

親に相談する際は、落ち着いて話せるタイミングと場所を選び、「学校のことでちょっと話したいことがあるんだけど」と切り出しましょう。

また、スクールカウンセラーに相談すれば、専門的な立場からアドバイスをもらえたり、必要に応じて学習環境の調整に協力してもらえたりします。

保健室登校や半日登校などをする

どうしても教室で授業を受けるのがつらいと感じる場合は、保健室登校や半日登校を申し入れましょう。保健室は教室よりも静かで落ち着ける環境であるため、心理的な負担を軽減できます。

また、午前中だけ、あるいは午後の数時間だけ登校する半日登校も、「今日も学校に行けた」という小さな成功体験を積み重ねられるので、学校に対する抵抗感を和らげる効果に期待できます。

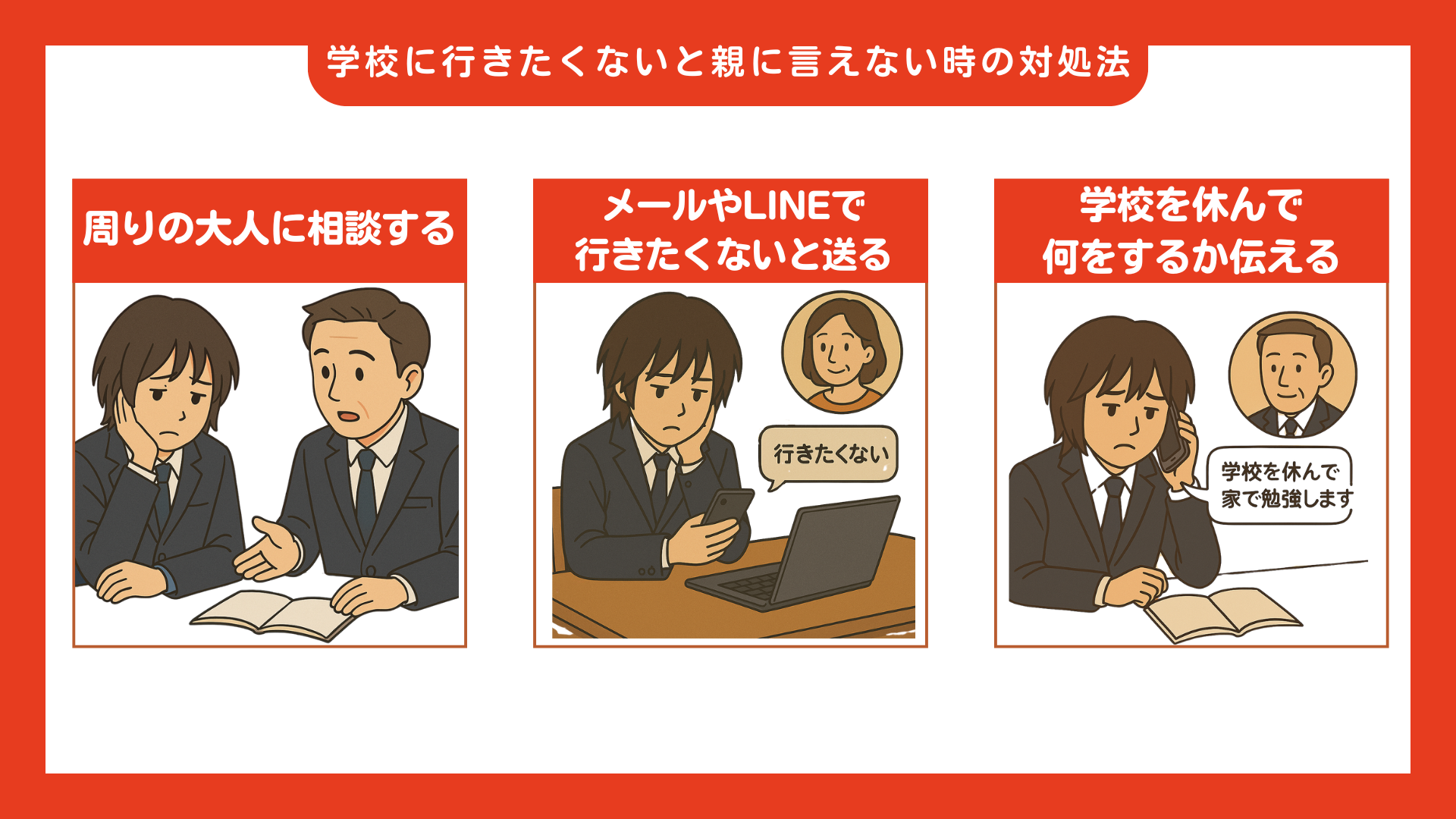

学校に行きたくないと親に言えない時の対処法

学校に行きたくないと親に言えない時の対処法は、以下のとおりです。

- 周りの大人に相談する

- メールやLINEで行きたくないと送る

- 学校を休んで何をするか伝える

「心配をかけたくない」「怒られるかもしれない」などの不安がある場合は、これらの対処法を試してみましょう。

周りの大人に相談する

親に直接自分の気持ちを伝えにくいときは、信頼できる大人に相談してください。例えば、祖父母、叔父叔母、親の友人などに相談し、間接的に自分の気持ちを伝えてもらうのもよいでしょう。また、学校の先生やスクールカウンセラーに相談して、橋渡し役になってもらう方法もあります。

周りの大人に相談する際は相手が混乱しないよう、親に直接相談しにくい理由も併せて伝えるのが大切です。

メールやLINEで行きたくないと送る

直接相談するのが難しい場合は、メールやLINEで自分の気持ちを伝えるのもおすすめです。文字にして伝えることで、言葉に詰まることなく、自分の気持ちを整理しながら表現できます。また、直接話すと感情的になってしまいがちですが、文字であれば、親も内容を理解しつつ冷静に考える時間を持てます。

メッセージを送る際は、なぜ学校に行きたくないのか、どうしてほしいのかなどをできるだけ具体的に記載しましょう。

学校を休んで何をするか伝える

学校を休んでいる間に何をするつもりなのかを具体的に伝えると、親からの理解を得やすくなります。

例えば、「今日は学校を休んで、遅れている分の教科書の勉強をする」「オンラインの学習サービスを使って、苦手な単元の復習をしたい」など、学習に関する計画を具体的に示せば親も安心するでしょう。

また、親と一緒に学校を休んでいる間のルールを決めておくと、お互い感情的にならずコミュニケーションを取れます。

中学生が学校に行きたくないと言った時の親の対応

中学生が学校に行きたくないと言った時の親の対応は、以下のとおりです。

- 子供を責めずに話を聞く

- 時には休んでもいいと伝える

- 休む日数が増えた場合は専門機関に相談する

- 学校を転校または編入することも選択肢として考える

子どもから「学校に行きたくない」と打ち明けられた際は、感情的にならずに気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。

そもそも不登校であることがダメなことなのか、学校に行きたくないと考えることはいけないことなのか、ということも議論すべきテーマだと言えます。最終的には子供に独立してほしい、幸せになってほしい、一人で社会を生き抜ける人に育ってほしいということを願っている保護者の方は多いですが、そこに至る過程の中で不登校という選択肢を取ったことが全てマイナスに働いてしまうということはありません。下記では不登校でも社会で活躍できるのかや学校と社会でのコミュニケーションの違いについてHR高等学院設立者の山本と成田修造氏が議論しているYoutube番組です。不登校に悩む保護者の方、必見の内容です。

子供を責めずに話を聞く

子どもが「学校に行きたくない」と訴えてきたときは、責めたり頭ごなしに否定したりせずに、じっくりと耳を傾けてください。

「そうなんだね、つらいんだね」「どんなことが心配なのかな?」と、子どもの気持ちに共感し、受け止める姿勢を示しましょう。また、中学生は自分の気持ちをうまく言葉で表現できない場合も多いため、子どもが安心して話せる雰囲気を作り、話せるタイミングを待つのも大切です。

時には休んでもいいと伝える

大人でも仕事を休むことがあるように、子どもにも心と体を休めるべきタイミングが存在します。固定観念に縛られず、「今日はゆっくり休んでもいいんだよ」と伝えるだけで、子どもの心理的な負担は大きく軽減されます。また、無理強いして登校させることが、必ずしもよい結果を生むとは限りません。

学校を休んでいる間は子どもの様子をさりげなく観察し、心身の状態の変化に気を配ることも大切です。

休む日数が増えた場合は専門機関に相談する

子どもが学校を休みがちになった場合、まずはスクールカウンセラーや養護教諭と連携を取り、子どもをサポートする体制を整えるのが大切です。それでも状況が改善する見込みがない場合は、専門機関への相談を検討しましょう。

地域の教育支援センターや教育相談センターに相談すれば、不登校や学校生活に関するさまざまな問題に対して、専門的なアドバイスやサポートを受けられます。

学校を転校または編入することも選択肢として考える

学校を休みがちな状態が続いている場合は、転校や編入も視野に入れるべきです。ただし、子ども自身が抱える内面的な課題が原因である場合は、環境を変えても状況が改善するとは限りません。そのため、まずは学校に行きたくない理由を正確に把握するのが何よりも重要です。

また、転校や編入を検討する場合は、学校見学や体験入学に参加し、子どもが「ここなら通えそうだな」と感じられる学校を選択するのが大切です。

「社会で生きていける力」を。

- 入学前不登校経験者8割。

入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、

日本一になった起業家

から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど

大企業と連携したプロジェクト型学習

通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介

ひと足先に、社会で学ぶ学校 - 大企業とのプロジェクトで実践的に学ぶ。-HR高等学院

HR高等学院は従来の詰め込み型の教育ではなく、「探究・越境・共創」を掲げた独自のカリキュラムを採用している通信制高校サポート校です。

企業と連携したプロジェクト型学習や専門ゼミ、各界のトップランナーによるセッションなどを通じて、以下の能力を養います。

- 課題解決力

- 論理的思考力

- コミュニケーション力

HR高等学院ではハイブリッド型の学習環境が整えられており、自宅でのオンライン学習と校舎での通学学習を自由に組み合わせできるのが特徴です。また、学生一人ひとりに寄り添う個別サポートが充実している点も本校の魅力です。

最後に

中学生が「学校に行きたくない」と感じるのは、決して珍しいことではありません。大切なのは、悩みを一人で抱え込まず、信頼できる大人に相談することです。

また、学校を休みがちな状態が続いていても、焦らずに一つひとつ問題を解決していきましょう。

もし、「自分らしく学びたい」「学校以外の居場所を見つけたい」という場合は、通信制高校サポート校への入学も検討してください。通信制高校サポート校の「HR高等学院」では、学生一人ひとりの希望や個性に合わせた学習サポートやコーチングを提供しています。

HR高等学院は「日本でいちばん自由で面白い学校」を目指しています!

資料請求や授業見学、説明会など、いつでもお待ちしております。