進学校に入学した子どもが不登校になると、保護者は強い戸惑いや不安を感じることが多いものです。毎日心配が続き、「どう接すればよいのか」「この先どうなってしまうのか」と悩む保護者もいます。

実際、高校生の不登校は年間6万人以上とされています。特に進学校には特有のストレスや環境があり、不登校になりやすい傾向も指摘されています。

この記事では、進学校で不登校になる原因や特徴、また子どもに対して親がとるべき適切な対応と避けるべき対応を解説します。

進学校に通う高校生が不登校になる割合

高等学校における不登校の状況

高等学校における不登校の状況

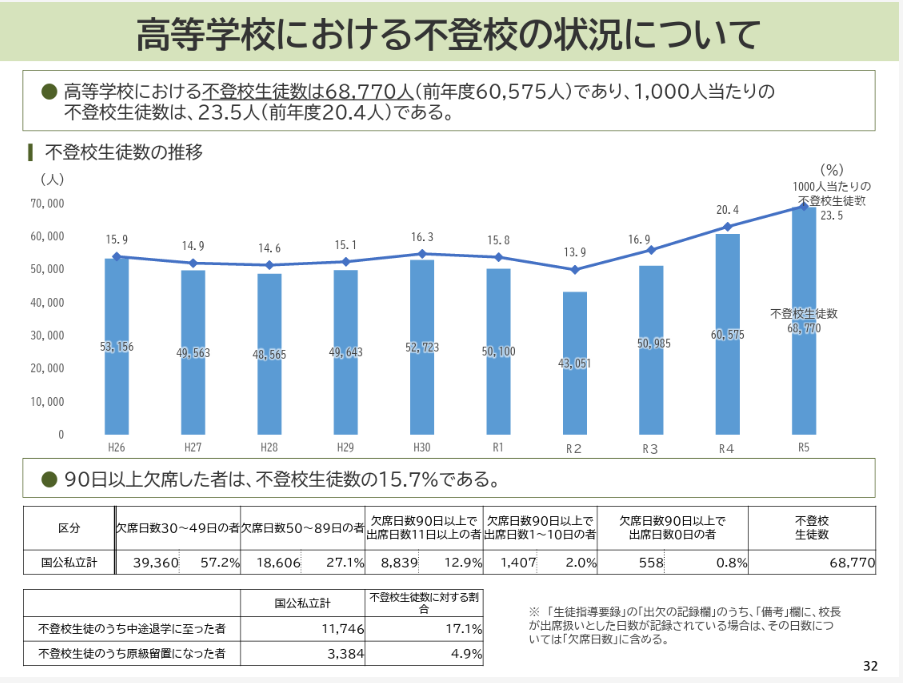

出典:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(PDF P.32)

文部科学省による令和5年度の調査結果では、高校全体の不登校生徒数は過去最多の68,770人となっています。これは、高校生全体の約2.35%、つまり100人に2〜3人が不登校という計算になります。ただし、進学校だけを特定した公式な不登校者数のデータは公表されていません。

しかし、調査では「勉強についていけず不登校になった」と答えた生徒が多いことや、進学校特有のプレッシャーや競争の激しい環境が、不登校を引き起こす要因として指摘されています。

そのため、一部の専門家からは、進学校の高校生における不登校率は一般の高校生よりも高い可能性があると考えられています。

中学生と比べると高校生の不登校率はやや低い水準ですが、高校の場合はそのまま退学につながるケースもあるため、早期の適切な支援が重要です。

出典:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(令和5年度調査)

出典:教育新聞【不登校】高校5万985人 不登校経験者の支援も課題に

進学校に通う高校生が不登校になる原因

進学校に通う子どもは、勉強だけでなく人間関係や生活面でもさまざまなプレッシャーを感じやすいです。ここでは、不登校になる代表的な原因を具体的に紹介します。

- 受験で燃え尽きてしまった

- 進学校の勉強レベルについていけない

- 課題やテストのハードスケジュールによる疲れ

- 周りの子と自分を比べてしまう

- 人間関係がうまくいっていない

では、順番に見ていきましょう。

受験で燃え尽きてしまった

進学校に入学するまでには、遊ぶ時間を削り塾に通うなど、長期間にわたり努力と忍耐を重ね受験勉強に取り組んでいます。その過程で相当な精神的な負担も抱えているはずです。

そのため、特に高校1年生は、受験が終わった安堵感と心身の疲れから、急にやる気を失う「燃え尽き症候群」に陥りやすくなります。

やっと受験から解放された入学後も、授業は高度な内容が早いペースで進み、定期的なテストや課題に追われる日々が続き緊張が途切れません。

こうした心身の疲弊が続くと、学習意欲がわかず自暴自棄になって「もう頑張れない」と感じ、登校への意欲が低下し、不登校に至るケースが多くみられます。

進学校の勉強レベルについていけない

進学校の授業の進度は速く、教科書の内容を超えた高度な内容も扱われることが一般的です。中学校までは上位の成績を保っていた子どもでも、進学校では周囲のレベルの高さに圧倒されることがあるでしょう。

また、1日に扱う単元が多いため宿題や課題の量も多く、日々の予習復習が欠かせません。少しでも学習の遅れが出るとそれを取り戻すのは難しく、焦りや不安がさらに積み重なります。

課題やテストのハードスケジュールによる疲れ

進学校では、授業に加えて課題や小テスト、定期テストが頻繁に行われます。学校によっては、毎朝の小テストや連日の課題提出が当たり前となっており、子どもたちは常に学習に追われる状況です。

特に要領よく学習を進めるのが苦手だったり、完璧を求める慎重な性格の子どもは、自らを追い込みやすく、心身の不調が続くと登校意欲が低下し不登校に至る可能性が高まります。

周りの子と自分を比べてしまう

進学校では周囲の学生の学力が高く、特に真面目な子どもほど自分と周りの子を比べやすくなります。友達が良い成績や高順位を取ると、「自分はダメだ」「ついていけない」といった思考につながり、勉強への意欲が低下します。

また、SNSで他人の成果や楽しそうな様子を目にする機会が増えると、自分と比較する気持ちが強まりやすくなるでしょう。その結果、自分の短所ばかりに目が向いてしまって自己肯定感が損なわれる可能性があります。

人間関係がうまくいっていない

人間関係がうまくいかないと学校に行くこと自体が苦痛になり、不登校につながるケースが多く見受けられます。

進学校では学業だけでなく、日常の人間関係も複雑な問題を抱えやすいです。友達同士の競争意識や、勉強のプレッシャーにより、グループ内で孤立感を感じたり、いじめや無視などのトラブルが起きることもあります。

特に思春期の高校生は、自尊心が傷つきやすく、周囲からの評価や仲間との関係を強く気にする時期です。そのため、トラブルが続くとストレスが蓄積して不安や孤独感が強まり、学校に居場所がないという感覚を抱き、登校が苦痛になってしまいます。

そもそも不登校であることがダメなことなのか、学校に行きたくないと考えることはいけないことなのか、ということも議論すべきテーマだと言えます。最終的には子供に独立してほしい、幸せになってほしい、一人で社会を生き抜ける人に育ってほしいということを願っている保護者の方は多いですが、そこに至る過程の中で不登校という選択肢を取ったことが全てマイナスに働いてしまうということはありません。下記では不登校でも社会で活躍できるのかや学校と社会でのコミュニケーションの違いについてHR高等学院設立者の山本と成田修造氏が議論しているYoutube番組です。不登校に悩む保護者の方、必見の内容です。

「社会で生きていける力」を。

- 入学前不登校経験者8割。

入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、

日本一になった起業家

から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど

大企業と連携したプロジェクト型学習

進学校に通う高校生の不登校の特徴

進学校の厳しい環境が子どもの心身に与える影響を理解することは大切です。ここでは進学校に通う高校生の不登校に共通する特徴を3つ解説します。

- 自尊心が低下しやすい

- 休息の時間が取りづらい

- 学校復帰が難しい

自尊心が低下しやすい

進学校の子どもたちは、厳しい成績評価の中で日々を過ごしています。そのため、周囲の目を気にしやすく、親や先生の期待に応えられなかったり、思うような成果が得られないと自己価値を低く感じることが増えます。

こうした状況は自尊心の低下を招きやすく、自己評価が厳しくなるほど自分に対して否定的になりがちです。特に完璧を求める傾向のある子どもは、些細なミスや失敗を大きな挫折と感じやすいです。

休息の時間が取りづらい

進学校のカリキュラムはハードで、授業の進みが速いため勉強にかける時間が多くなります。さらに、土日や長期休暇も、予備校や部活動、アルバイトなどで予定が詰まりやすく、リフレッシュや休息の時間がほとんど取れない子どもが多いのが現状です。

このような日々が続くと、睡眠不足やストレスが蓄積されていきます。特に真面目な性格の子どもほど、体調が悪くても「周りはもっと頑張っているはず」と感じ、無理を重ねてしまいがちです。

学校復帰が難しい

不登校の期間が長くなるほど、その間に進んだ授業内容を取り戻すことが難しくなります。授業の進度が速いため、たとえ一日休んだだけでもカバーするのは大変です。

そのため、休む日数が増えるほどに、授業についていけなくなる不安が大きくなります。結果的に学校復帰が難しくなり、留年や退学を余儀なくされる場合もあります。

進学校で不登校になっても進学や就職はできる

結論から言うと、進学校で不登校になった場合でも、進学や就職を実現する道はあります。不登校の経験はネガティブに捉えられがちですが、むしろ自分に合った進路や新しい目標を考えるきっかけとなるケースも多いです。

最近では、通信制高校やサポート校、定時制高校へ転校する学生も増えています。これらの学校は個人のペースや特性を大切にしているため、不登校経験者も再スタートしやすい環境が整っていることが特徴です。

一方で、通信制高校や定時制高校への転校については、進路に不安を感じる保護者も多いかもしれません。しかし、卒業後は大学や専門学校への進学、アルバイトやインターンを経ての就職など、多様な進路の選択肢が開かれています。

以下は、進学校で不登校になり通信制高校へ転入し、大学進学と就職を果たした体験談です。

“私も事情で進学校から途中で通信制高校へ転校した者です。その後大学と大学院に行って普通に社会人をしていますが。〈中略〉通信制なら時間が多く取れますので、勉強したり、アルバイトして将来に備えて学費を貯めたりと、いろいろ経験できます。やる気と考え方によっては全日制よりも充実するかもしれませんよ。もちろん親の理解が大事ですが・・。”

以下のブログ、Amebaブログ「不登校~通信制高校から大学進学卒業、そして就職」の筆者のお子さんは、中高一貫校に入学後、中学1年生の時から不登校の状態が続きました。

高校2年生の進級時に通信制高校へ転学し、その後も努力を続けて無事に大学進学を果たし卒業。そして2025年4月からは社会人として新たなスタートを切っています。

出典:Amebaブログ「不登校~通信制高校から大学進学卒業、そして就職」より

他にも、進学校で不登校になっても、自分に合う進路を見つけ、大学進学や就職を果たしている人が多くいることが分かります。

これらの体験談から、進学校を卒業することだけが最良の選択肢とは限らず、他にもさまざまな可能性があることが感じられます。

進学校に通う不登校の高校生に親がすべきでない対応

進学校に通う子どもが不登校になったとき、親がすべきでない対応があります。これらはやってはいけないと分かっていても取ってしまいがちな行動ですが、事態をより深刻にしてしまう可能性があるため注意が必要です。

学校に行かないことを責める

子どもが学校に行けない理由には、本人にしか分からない事情や悩みがあります。不登校になるまでに、子どもはすでに十分に耐え続けてきており、今は限界に達したサインとも言えます。

そんな時に親が「なぜ行かないのか」「頑張らないのか」「将来どうするのか」と責める言動は、子どもにさらなるプレッシャーを与え、不安や罪悪感を深める恐れがあります。責められることで、子どもの自己肯定感がさらに下がり、親に心を閉ざしてしまうことも少なくありません。

まずは子どもの気持ちに寄り添い、見守る姿勢を持つことが大切です。

子どもが不登校になってしまったのは自分のせいだと責める

親自身が「自分の育て方が悪かったのでは」と自責の念に駆られることも多いでしょう。しかし、不登校は、学業の問題・友人関係・学校環境・ストレスや体調など、さまざまな要因が重なって起こるものであり、親の育て方だけが原因ということはありません。

親が自分を責めたり悲観することは、家庭の空気を重くし、子どもをさらに追い詰めてしまう可能性があります。自責の念にとらわれるよりも、落ち着いて現状を受け入れ、子どもの心に寄り添うことに力を注ぎましょう。

子どもを放置する

不登校の子どもを何もしないで放置することは問題です。孤独感や不安が強まり自己肯定感が下がると、「見放された」と感じたり孤立感が増し、精神的な不調につながることもあります。こうした状況は回復を遠ざけ、長期化のリスクが高まります。

一方で、過度な干渉も避けるべきです。たとえば「何時に起きたの?」「今日は勉強したの?」と頻繁に問いかけたり、無理に登校を促したりすると、子どもに強いストレスがかかります。その結果、自主性や自己肯定感が損なわれ、かえって状況が悪化する恐れがあります。

「社会で生きていける力」を。

- 入学前不登校経験者8割。

入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、

日本一になった起業家

から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど

大企業と連携したプロジェクト型学習

進学校に通う不登校の高校生に親がすべき対応

では次に、親がすべき対応を解説します。

- 学校を休んでもいいと伝える

- コミュニケーションを増やす

- 勉強に集中できる環境を整える

- 学校復帰以外の選択肢を一緒に考える

それぞれ具体的に解説します。

学校を休んでもいいと伝える

子どもが不登校になったとき、「学校に行かなくても大丈夫だよ」と言葉でしっかり伝えることは大切です。

「せっかく進学校に合格したのだから休まず通ってほしい」そう感じるのは親として当然の気持ちです。また、「勉強が遅れてしまう」「進路に影響が出ないか」といった不安や、周囲の目を気にしてしまうこともあるでしょう。

しかし、そうした気持ちは子どもにも伝わり、「登校しなければ」「期待に応えなければ」とさらに強いプレッシャーを与えてしまう原因になります。

まずは、子どもの状況を冷静に受け止め、心が安定する環境を整えることが大切です。

コミュニケーションを増やす

不登校の状態が続くと、人と話す機会が減り孤独感を感じやすく、不安や自己否定の気持ちが強まります。そのため、親が積極的に子どもと関わることが大切です。

もし話しかけにくい雰囲気を感じる時は、無理に会話をせず挨拶だけでも構いません。言葉が少なくても、食事を共にしたり、そばにいる時間を増やすことで、孤独感を和らげる助けになります。

もし、親子の関係がうまく築けていない場合でも、焦らず少しずつ関わりを持つことが大切です。子どもの話を聞くときは、子どもの言葉を否定せず、真剣に耳を傾ける姿勢を大切にしましょう。不安や悩みを共有できると、子どもは安心感を得られ、少しずつ自己肯定感も育まれていきます。

勉強に集中できる環境を整える

不登校の子どもが勉強に取り組むには、「集中しやすい環境づくり」が重要です。例えば、勉強机の周りにスマートフォン・テレビ・漫画などがあると気が散りやすく、だらだらと時間を過ごす原因になります。

実際、多くの不登校の子どもが、一日中ゲームをしていたり、SNSや動画を見ているといった悩みが多く聞かれます。

自宅で勉強に集中しづらい場合は、塾や家庭教師を利用するのも効果的です。特に家庭教師は、自宅で指導を受けられるため通学の負担がなく、いつも同じ人に接する安心感があります。勉強以外の相談もしやすく、前向きな気持ちを取り戻すきっかけにもなるでしょう。

学校復帰以外の選択肢を一緒に考える

学校復帰が最善策とは限りません。一番重要なことは、子どもが自分らしく前向きに学べる場所を見つけることです。そのためには、親子で視野を広げ、他にも多様な進路や学びの場があると知ることが大切です。

保護者自身も「せっかく進学校に入ったのだから」「全日制でなければならない」という気持ちをいったん手放し、他の選択肢を前向きに検討してみましょう。

定時制高校や通信制高校に転校して大学進学や就職などを果たした実例も多くあります。通信制高校やサポート校のなかには、有名大学への進学実績や受験対策に強い学校、生活面や精神面まで支援してくれる学校も多くあります。

新しい進路の選択肢が見つかることで、子どもが前向きになり、気持ちを切り替えられるかもしれません。

通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介

ひと足先に、社会で学ぶ学校 - 大企業とのプロジェクトで実践的に学ぶ。-HR高等学院

HR高等学院は、2025年に開校した通信制高校サポート校です。従来の通信制高校とは異なり、「探究心」と「社会とのつながり」を大切にしながら、学生が自分らしい将来を見つけることを重視しています。

進学校で不登校になった学生にとっても、学習意欲を取り戻せる環境が整っています。

通学・オンライン対応、柔軟な学びのスタイル

HR高等学院では、完全オンラインから週5日登校まで自由に学び方を選べます。家庭の事情や体調、アルバイトとの両立など、ライフスタイルに合わせて学習のペースを調整できることが魅力です。

通学拠点は渋谷など都市部に立地しており、カフェやシェアオフィスのような開放的な空間で伸び伸びと学ぶことができます。

また、全国どこからでもバーチャル空間を使ってリアルタイムの授業やグループワークに参加できるので、地方在住でも問題なく学べます。

丁寧な個別サポート

HR高等学院では1人1人の個性と主体性を引き出す徹底した個別サポートを重視しています。社会で活躍する現役ビジネスパーソンやキャリア探索コーチが、それぞれの興味や悩みに寄り添い伴走支援を行います。

以下の動画では、HR高等学院の共同設立者が「不登校」について語っています。設立当初から、不登校経験者でも安心して自分らしく学べる環境づくりを重視しており、その方針は教育現場にも徹底されています。

そのため、不登校経験のある学生にも柔軟に対応できる環境が整っています。

探究型の学びとキャリア形成

HR高等学院が他のサポート校と大きく異なるのは、学びの質と独自性にあります。知識の詰め込みではなく、自分で考え、深める力を育てる「探究型」の授業を導入しています。

なかでも、docomo、LOTTE、CHINTAI、mixiなど、日本を代表する著名企業と協働し、実際に社会で起きている課題にチームで取り組む「企業連携PBL」は大きな魅力の1つです。

学生自身が主体的にリサーチし、ディスカッションを重ね、最終的にはプレゼンや事業提案まで経験します。現場のプロから直接フィードバックをもらうことで、学びをただの知識ではなく「社会で生かせる力」へと高めます。

HR高等学院の名物授業、「トップランナーセッション」にて、登録者148万人『ReHacQ』のプロデューサー高橋弘樹さんを講師にお呼びした際の講義です。HR高等学院では、様々な業界の第一線で活躍されている社会人を講師に迎え、多様な生き方、キャリアの築き方を学生と一緒に考えたり、学生たちからの等身大の質問に答え直接対話を行う授業を日々行っています。

多様な進路

HR高等学院は、多様な進路選択ができる環境です。

大学進学については、近年注目されている「総合型選抜」(旧AO入試)での受験対策に力を入れています。学力試験だけでなく、面接や自己PR、志望理由書などが重視されるこの選抜方式に対応するため、実践的な経験や探究活動を積む機会がカリキュラムに組まれていることが特徴です。

また、シドニー大学をはじめとした世界大学ランキング上位校への推薦制度が整っており、海外大学への進学を実現する道も開かれています。さらに、起業やクリエイティブ分野へのチャレンジ、就職や社会人としてのキャリア形成も手厚くサポートします。

入学選考について

HR高等学院の入学選考は、学力試験はなく、書類選考と面談のみで行います。志望理由や自己PR、将来への意欲など「自分自身と向き合う姿勢」を重視し、面接や書類選考で学びへの意欲を確認します。

なお、在籍中の高校から転校する形となる「転入学」や、高校を卒業または中退した後に入学する「編入学」の場合は、時期を問わず選考を実施しています。

説明会とオープンキャンパスについて

HR高等学院では定期的に学校説明会や授業見学を開催し、教育内容や校舎の雰囲気を直接体験できます。遠方に住んでいる方や多忙な方でも、オンライン説明会や個別相談会への参加が可能です。

学校概要の詳しい説明や学生のインタビューは、以下の動画でも紹介していますのでぜひご覧ください。

ぜひ、説明会や体験会に参加し、全日制の高校や他の通信制高校との違いを自分の目で確かめてみてください。

最後に

進学校に通う高校生が不登校になる背景には、進学校特有の学習環境や人間関係、心身の疲れなどさまざまな要因があります。保護者は、子どもの気持ちに寄り添い、一緒に乗り越える姿勢を持つことが大切です。

もし学校復帰が難しい場合は、無理に登校を促すのではなく、別の進路を検討することも重要です。選択肢の1つとして、通信制高校への転入や編入があります。環境を変えることで、「学校が楽しい」「勉強してみたい」といった前向きな意欲が生まれ、自らの将来に希望を持てるようになることもあります。

まずは情報を集め、親子でしっかり話し合いながら、最適な道を見つけていきましょう。