小学生のお子さんが不登校になってしまい、心配に感じている保護者はいませんか?

「小学生のうちから、学校に行かなくて将来は大丈夫かな?」と不安になりますよね。

不登校になったあとでも、次のステップへと進める方法はあるのでご安心ください。

本記事では、不登校の小学生の現状や不登校になる主な原因を紹介します。

また、不登校の小学生のご家庭での過ごし方や、保護者のお子さんに対する接し方も解説します。

不登校の小学生の現状

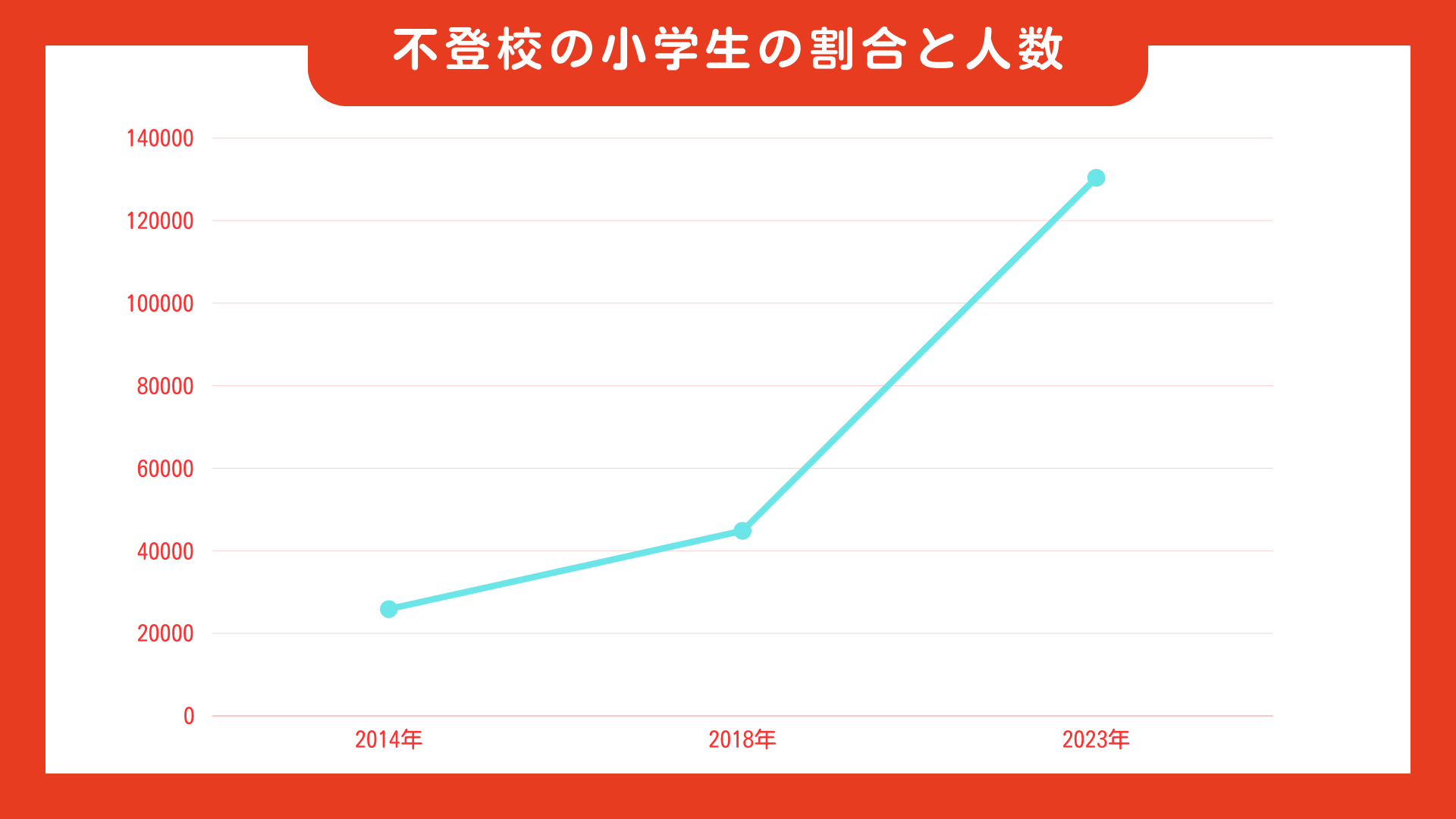

不登校が認知されている小学生数の推移は、以下の通りです。

不登校の小学生は、年々増加していることがわかります。さらに、上がり幅は年々、大きくなっています。

また、2023年の小学生全体に対する不登校学生の割合は2.1%です。

この状況から、小学生のうちから不登校になることは、決して変わっていることではないとわかるでしょう。

※参考元:文部科学省「令和5年度 児童学生の問題行動・不登校等学生指導上の諸課題に関する調査結果の概要」

不登校の定義とは?

文部科学省によると不登校は、病気や経済的な理由はなく、年間30日以上欠席した状態を指すとされています。

不登校の原因は、「心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景」とされます。

今ほど不登校が話題になっていなかったころには、「登校拒否」と呼ばれていました。

現在では、「登校を拒否している」わけではなく、「学校に行けない」状態であることから、不登校と呼ばれることが多くなっています。

※参考元:文部科学省「不登校の現状に関する認識」

不登校の小学生の割合と人数

2023年の不登校である小学生の人数は「130,370人」、不登校の小学生の割合は「2.1%」です。1学年に100人の学生がいる小学校では、2人以上が不登校となっています。

お子さんに「学校に行きたくない」と言われても、否定せずに共感してあげましょう。

学校では不登校の学生のために特別なカリキュラムを組んだり、オンライン授業をしたりといった支援が行われている場合があります。

このような取り組みは全国各地で広がっており、社会全体で不登校の学生に対する支援を行う流れがつくられつつあります。

※参考元:文部科学省「令和5年度 児童学生の問題行動・不登校等学生指導上の諸課題に関する調査結果の概要」

不登校の小学生は増加傾向?

2014年、2018年、2023年の不登校の小学生数と全国の小学生数に対する不登校の学生の割合は、以下の通りです。

2014年から2023年までの10年間で、不登校の小学生の人数は約5倍に増加しています。

これから、未来がある小学生です。

不登校のお子さんを持つ保護者は、不登校の原因と向き合い、学びや成長を続けていけるよう対応してあげましょう。原因がわかったとき、お子さんのことを否定はせず、解決に向けて一緒に取り組んでいってください。

※出典:文部科学省「令和5年度 児童学生の問題行動・不登校等学生指導上の諸課題に関する調査結果の概要」

小学生の不登校(登校拒否)の原因

小学生の不登校(登校拒否)の主な原因として、以下の8つがあげられます。

- 親から離れるのが不安(特に低学年の子ども)

- 環境の変化

- 学校の勉強についていけない

- いじめや人間関係での悩み

- 学校で嫌なことや苦手なことがある

- 担任の先生との相性が良くない

- 生活習慣の乱れ・昼夜逆転

- 発達障害や病気の可能性

それぞれの原因を、詳しく説明します。不登校のお子さんを持つ保護者は、あてはまる原因がないか確認してください。

親から離れるのが不安(特に低学年の子ども)

小学校に上がったばかりの子どもの中には、親と離れるのが不安だから、登校したくないという学生もいます。

この原因の不登校は、子どもの「親に自分をもっと見ていて欲しい」という気持ちからくるものです。

親と離れるのが不安という子どもは、登校時間になると親にしがみついて泣きじゃくるといった傾向がみられます。

また、親がいないことへの不安は、腹痛や頭痛などの身体的な症状に現れることもあります。

解決策としては、お子さんの気持ちをしっかり聞いて、学校に行けるようになるには親としてどういった行動をとればいいか考えるようにしましょう。

環境の変化

小学校に入学したり、学年が上がってクラス替えがあったりして、環境の変化があったタイミングで不登校になることがあります。

小学校に上がったタイミングだと、幼稚園や保育園では遊びを中心に生活していたのに、学校では勉強をしなければならないことでストレスを感じることがあります。

さらに、「クライメイトとの人間関係がうまくいかなくなった」「新しい担任の先生と合わなくなった」など、新しい環境でストレスを感じる原因はさまざまです。

環境の変化で学校に行けなくなった場合は、学校に相談をして解決策を探してください。

学校の勉強についていけない

学校の勉強についていけなくなったことが不登校の原因になる場合があります。

例えば、「友だちに比べてテストの点数が取れない」「学年が上がるにつれ、勉強が難しくなって不安になった」などの悩みが考えられます。

学校の勉強についていけないことが、不登校の原因であるとわかったときには、塾や家庭教師の活用を検討しましょう。

ただし、本人の意思の確認はしてください。本人が「塾には行きたくない」と言っているのに、無理やり通わせるのはやめてください。

いじめや人間関係での悩み

いじめや人間関係が原因で不登校になってしまう場合、親に相談できずにお子さんがひとりで抱え込んでしまうことが多くあります。

特にいじめは、親に話したがらないことが多く、原因を特定するのが難しくなります。

いじめが原因だと判断するには、普段からお子さんの気持ちに共感し、いろいろなことを親に相談しやすい雰囲気をつくっておきましょう。

人間関係の悩みの場合、「仲が良かった友だちと喧嘩した」「上級生に話しかけられるのが怖い」など、大人からすればささいな問題であることも多くあります。このような問題を相談されたら、「そのくらいのことで…」と子どもを突き放すのではなく、お子さんの立場になって共感しましょう。

学校で嫌なことや苦手なことがある

学校で嫌なことや苦手なことがあって、次第に「学校に行きたくない」と思うようになることがあります。例えば、以下のようなものがあげられます。

- 恥ずかしくて、音楽の授業で歌いたくない

- 運動が苦手で、体育の授業を受けたくない

- 好き嫌いが多いため、給食の時間が嫌いである

誰にだって、嫌なことや苦手なことはあります。お子さんの気持ちに寄り添って、これらの苦手に向き合えるよう、話し合ってみましょう。

担任の先生との相性が良くない

担任の先生が苦手だから、不登校になる学生も少なくありません。小学校では、ほとんどの時間を担任の先生と過ごすことになります。

「いじめられた」「嫌なことを言われた」など、はっきりとした原因がある場合もあります。しかし、「話し方が苦手」「なんとなく苦手」といった、感覚的に相性が良くないこともあるでしょう。

担任の先生が原因であるときには、校長先生などの管理職や教育委員会などに相談してください。原因である担任の先生に相談しても、解決は難しいでしょう。

生活習慣の乱れ・昼夜逆転

夜更かしが続いて、生活習慣が乱れたり、昼夜逆転の生活となったりして朝起きられなくなる子どももいます。

このような原因で不登校になった場合には、夜早く寝るようにさせて、生活リズムを整えるようにしましょう。保護者もお子さんと同様に早く寝るなど、一緒に取り組むのも効果的です。

睡眠不足は、不登校の観点だけではなく、成長や健康面にも悪影響を及ぼします。お子さんに早く寝るよう促す際には、成長や健康面のことを理解してもらうように説得するとよいでしょう。

発達障害や病気の可能性

発達障害や心理的な病気で、不登校になる学生もいます。不登校の定義は、「病気などの理由以外で30日以上欠席している」ことですので、この原因の場合には不登校にはあたりません。

しかし、病院を受診して、発達障害や心理的な病気の診断を受けておかないと、不登校とされてしまいます。

お子さんと一緒に通院を重ねて、治療をしていずれ学校に行けることを目指しましょう。

「社会で生きていける力」を。

- 入学前不登校経験者8割。

入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、

日本一になった起業家

から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど

大企業と連携したプロジェクト型学習

不登校の小学生はどうなる?

不登校が続いている小学生でも、公立中学校に進学することは可能です。人間関係のトラブルで不登校になり、同じ地域の人と一緒の中学校に行きたくない場合は、学区外の中学校に進学する「学校選択制」の制度が利用できます。

また、学校に行かなくても勉強をしておけば、受験をして国立、私立中学校への進学も可能です。私立中学校に進学して、環境を変えるのも学校に行けるようになる手段の1つです。

このように、小学校のころ不登校でも、中学校への進学はできます。「中学校から頑張ろう」といった気持ちを持って、次のステップに進むのもよいでしょう。

不登校の小学生の家での過ごし方

不登校の小学生の過ごし方を、以下に示しています。

- ゆっくり休む

- 家族とコミュニケーションを増やす

- 子どもが好きなことをさせる

- 家事のお手伝いをお願いする

- フリースクールなどを活用する

それぞれの過ごし方に関して、詳しく解説します。

ゆっくり休む

「学校を休みたい」と感じる子どもは、ストレスが溜まっていて精神的に疲れていることが多いため、ゆっくり休ませてあげましょう。

腹痛や頭痛など、身体的な症状も現れることもあり、このような場合には特に休ませる必要があります。

休んでいる間も、「本当に休んでよかったのかな?」と不安になる子どもも多くいます。保護者が「今日はゆっくり休んでいいよ」と声をかけて、安心して休める環境をつくってあげましょう。

安心して休めると「学校に行かなきゃ」という悩みから解放され、元気を取り戻すことができます。

家族とコミュニケーションを増やす

不登校の子どもは、人と関わる機会が少なくなって塞ぎこんでしまう恐れがあるため、家族とコミュニケーションを取れるようにしておきましょう。

お子さんに「家族は自分のことをわかってくれている」「家族と話すのは楽しい」と思ってもらえるとお子さんのストレスは回復していきます。

家族でトランプやゲームなどを一緒にして、楽しめる時間をつくるのも効果的です。

子どもが好きなことをさせる

不登校になったばかりの子どもの場合、まずは元気になってもらうことを優先して、好きなことをさせてあげましょう。

ゲームをしたり、動画を観たりしていくうちに、学校での嫌な気持ちを忘れられることがあります。

何もしないと、嫌なことを思い出すことにつながるため、好きなことをさせて気分転換につなげることがおすすめです。

家事のお手伝いをお願いする

お子さんにお手伝いをしてもらうと、家での役割を与えられたとして、嬉しいと感じることがあります。お手伝いをしたら、しっかりと誉めて自己肯定感を高めてあげましょう。

無理やりお手伝いをさせるのではなく、「お風呂を掃除してくれないかな?」といった具合に、気楽にお願いしてください。命令されてしまうと、お手伝いをするのが嫌になってしまいます。

お手伝いをすることで、家で毎日ダラダラと過ごすことを防げます。

学校に行ける状態になったとき、スムーズに学校生活を送れるよう、少しでも行動をさせておきましょう。

フリースクールなどを活用する

フリースクールは、一般的に、不登校の学生に対して学習支援や教育相談などを行っている民間団体です。全国各地におかれているため、お住まいの地域にないか確認してみましょう。

不登校だと、「学校の勉強についていけなくなる…」という不安がつきまといます。そのような不安のある学生が、勉強を進められるきっかけをつくれます。

学校に通える状態になったとき、授業についていけるよう、フリースクールに通わせるのも検討してください。

不登校の小学生にしてはいけない対応

不登校の小学生に対して、以下の行動を取ってはいけません。

- 学校に行くように説得する

- ゲームや動画視聴などの好きなことばかりをさせる

- 不登校になっていることを責める

- 何もせず放置する

これらの行動を取ってはいけない理由などを、詳しく解説します。

学校に行くように説得する

「学校に行きたくない」と言っているお子さんを、無理やり学校に行かせるのはやめましょう。

無理に学校へ行かせると、プレッシャーとなり、さらに精神的な負担となることがあります。

お子さんも勇気を持って「学校に行きたくない」と伝えています。お子さんの気持ちを受け止め、「学校がつらいの?」「今日は休もうか?」といったやさしい言葉をかけてあげてください。

ゲームや動画視聴などの好きなことばかりをさせる

ゲームや動画視聴などの好きなことだけを、ずっとさせるのはやめましょう。

毎日、好きなことばかりやっていると、お子さんが学校に行ける状態になったとしても、怠ける癖がついて長続きしなくなる恐れがあります。

不登校になった初期に、嫌なことを忘れるために、好きなことをさせる分には問題ありません。しかし、その後も毎日何時間もゲームだけをし続けるといった生活を続けるのは、やめさせた方がよいでしょう。

不登校になっていることを責める

不登校になっていることを責めると、お子さんは精神的な負担を感じてしまいます。

子どもは、「どうして行きたくないの?」と聞かれただけで責められていると感じることもあります。責めているつもりではなくても、お子さんを不安にさせていることがあるのです。

お子さんの気持ちが不安定になっているときには、なるべくやさしい言葉や口調で接してあげるようにしてください。

何もせず放置する

不登校になったお子さんに、何もしないことはやめてください。

不登校になった原因がわからないときには、お子さんが、自分から不登校になった原因を言い出すのを待つのも大事です。

しかし、待っている間でも以下のような、できることはやっておきましょう。

- お子さんが相談しやすいようにコミュニケーションを活発にとる

- 学校や専門機関に相談する

- 自宅でも勉強できる環境を整える

お子さんも、学校に行けないことに不安を抱いています。一緒に解決に向けて取り組みましょう。

「社会で生きていける力」を。

- 入学前不登校経験者8割。

入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、

日本一になった起業家

から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど

大企業と連携したプロジェクト型学習

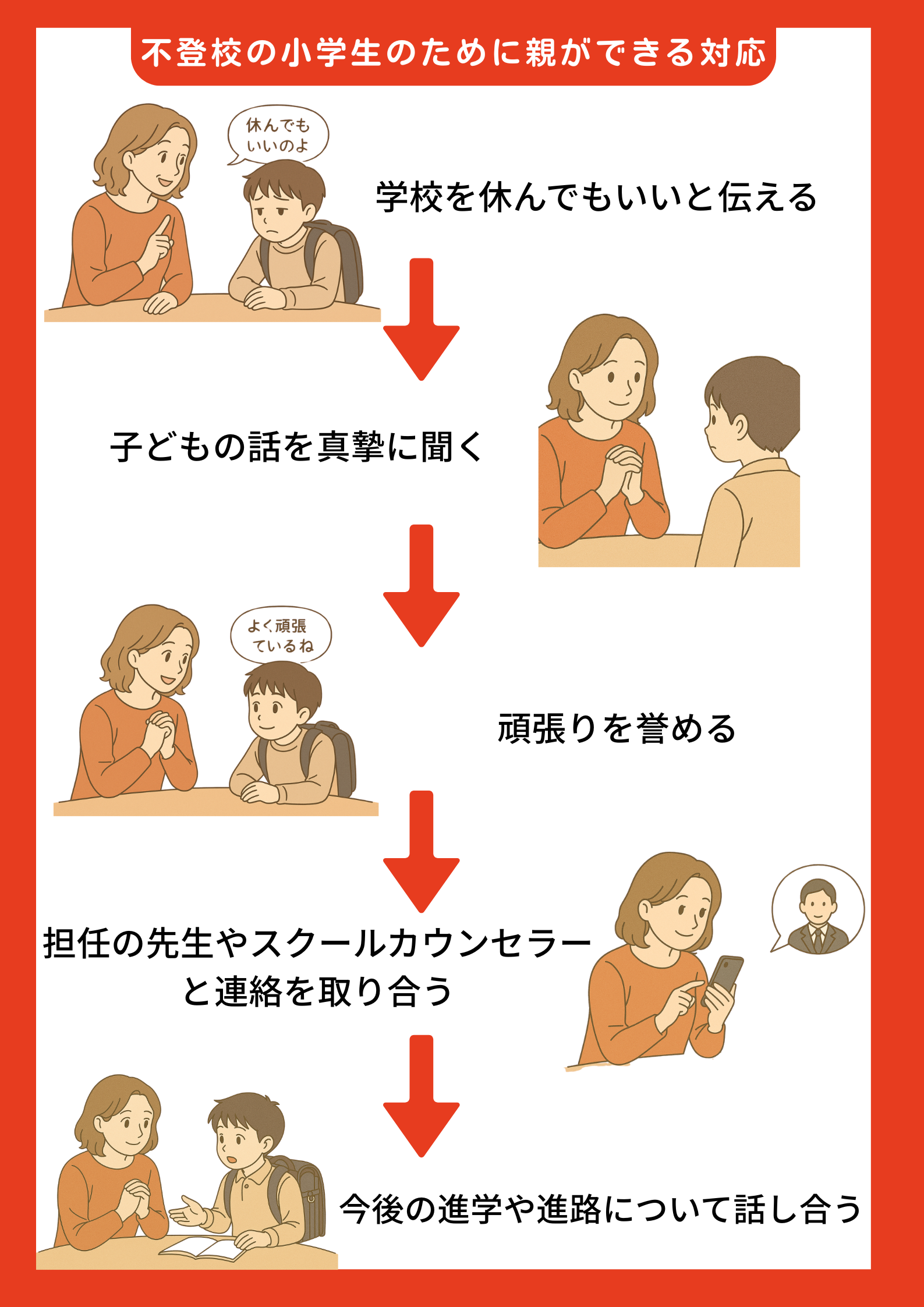

不登校の小学生のために親ができる対応

不登校の小学生に親ができる対応には、以下のことがあります。

- 学校を休んでもいいと伝える

- 子どもの話を真摯に聞く

- 頑張りを誉める

- 担任の先生やスクールカウンセラーと連絡を取り合う

- 不登校支援をしている機関や窓口に相談する

- 今後の進学や進路について話し合う

それぞれの対応を、詳しく解説します。

学校を休んでもいいと伝える

お子さんに「学校を休みたい」と伝えられたら、「休んでもいい」と答えましょう。

「親に今の状況を認めてもらえた」と感じ、お子さんに安心感が生まれます。

今後、お子さんが、両親に休みたくなった理由を、打ち明けやすくなることも期待できます。

両親に対する信頼感にもつながりますので、決して否定せず、「休んでもいい」と伝えてください。

子どもの話を真摯に聞く

お子さんの話をしっかりと聞いて、気持ちに寄り添うようにしましょう。

「学校に行きたくない」と思った理由を聞くときにも、保護者の方から一方的に話しかけるのではなくて、お子さんが話すときには耳を傾けてください。

共感をするときには、お子さんの言葉をオウム返しにするのもおすすめです。

「なんとなく行きたくないの」と言われたら「なんとなく行きたくないんだね」といった具合に会話を進めてください。お子さんに、「自分の気持ちを理解してくれている」という気持ちが生まれます。

頑張りを誉める

お子さんが「学校に行きたくない」と言ってきたら、「よく相談してくれたね」と誉めてあげてください。

両親に休みたい気持ちを伝えるのは、相当勇気のいる決断だったと思われます。

はっきりと言葉にして、誉めることで、お子さんは気持ちが落ち着きます。

また、お手伝いをしたときにも、しっかり誉めてあげましょう。お子さんに自己肯定感が芽生え、元気になる手助けができます。

担任の先生やスクールカウンセラーと連絡を取り合う

保護者は、お子さんが不登校になった原因を探して、解決に向けて動きましょう。解決するためには、担任の先生やスクールカウンセラーへの連絡が大切です。

担任の先生は、お子さんの学校での生活をよく知っているため、連絡を取ることで不登校の原因がわかる可能性が高くなります。

お子さんのメンタルケアには、スクールカウンセラーと相談をしましょう。スクールカウンセラーと一緒にお子さんへの心理的なサポートを続けるのが大切です。

また、スクールカウンセラーは、専門家の視点からお子さんへの対応に悩む保護者の相談にも乗ってくれます。

お子さんの不登校で不安な気持ちを抱いている方は多くいます。スクールカウンセラーへの相談によって、保護者も気持ちの整理ができるでしょう。

不登校支援をしている機関や窓口に相談する

「教育支援センター」や「教育関係相談窓口」などが、不登校支援を行う公的機関です。お住まいの地域にある、機関を探して相談してください。

また、「子供のSOSの相談窓口」は、全国どこからでも不登校に関する電話相談ができる、相談窓口です。

文部科学省「子供(こども)のSOSの相談窓口(そうだんまどぐち)」

専門機関に相談することで、今後どのように動けばいいかわかります。ぜひ、利用してください。

今後の進学や進路について話し合う

将来、どういったことがやりたいか話し合って、お子さんの反応を見てください。

目標を考えると、そこに向けて活力が湧いて、また学校に行きたくなる可能性が生まれます。

また、お子さんとコミュニケーションをとることにもつながります。一緒に今後の目標に向けて考えると、保護者への信頼感も高まるでしょう。

通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介

お子さんが不登校になってしまったら、今後の進路がどうなってしまうのか心配になりますよね。

通信制高校サポート校「HR高等学院」なら、不登校経験のある生徒たちも自己肯定感と未来への自信を取り戻せるように、失敗を称賛し、安心して挑戦できる環境を提供し、「大人」が一人一人と徹底的に向き合い全力でサポートします。特にはたらく部で培ったノウハウを生かし、「そもそもやりたいことがない」お子さまの「やってみたい!」を引き出し、大人、子ども問わず生き生きと周囲とのコミュニケーションができるようになることが強みの一つです。

授業は、完全オンラインから週5日通学まで選べるため(半年ごとに変更可)、それまで頻繁に学校を休んできた学生でも問題ありません。

通信制高校を卒業すると、高校卒業の認定が受けられます。小学校・中学校に通えていなかった学生でも、大学進学が可能です。

「小学校で不登校になったけど、大丈夫かな」と考えている人は、今後の進路として「HR高等学院」を候補に入れるのもよいのではないでしょうか。

最後に

小学生のお子さんが不登校になったら、保護者は進路や将来のことを考えると不安になるかと思います。

不登校になる小学生の数は、年々増加しています。今は、100人に2人以上の小学生が不登校になる時代です。

特別なこととは思わずに、不登校になったお子さんに向き合ってあげてください。

小学生のうちに不登校になっても、公立中学校には進学できます。さらに、自宅で勉強しておけば、国立や私立中学校にも進学できます。

「中学生になって心機一転頑張ろう」と気合を入れるのもよいでしょう。

中学校に進学してからも不登校が続いて、勉強に不安がある場合、通信制高校サポート校に入学するのがおすすめです。

通信制高校サポート校「HR高等学院」なら、1人1人の学習進度に合わせて、勉強をサポートする体制が整っています。

通信制高校に同時入学して、3年後には全日制の高校を卒業したのと、同じ高卒認定が受けられます。

将来を考えて、通信制高校サポート校を選ぶという選択肢も、ぜひ検討してみてください。